윤공단은 지하철 다대포항역에서 약300m 거리에 있다

다대포항역 3번 출구

저기 보이는 소나무숲이 윤공단이 있는 곳이다

윤공단 입구 : 부산 사하구 다대동 1234번지

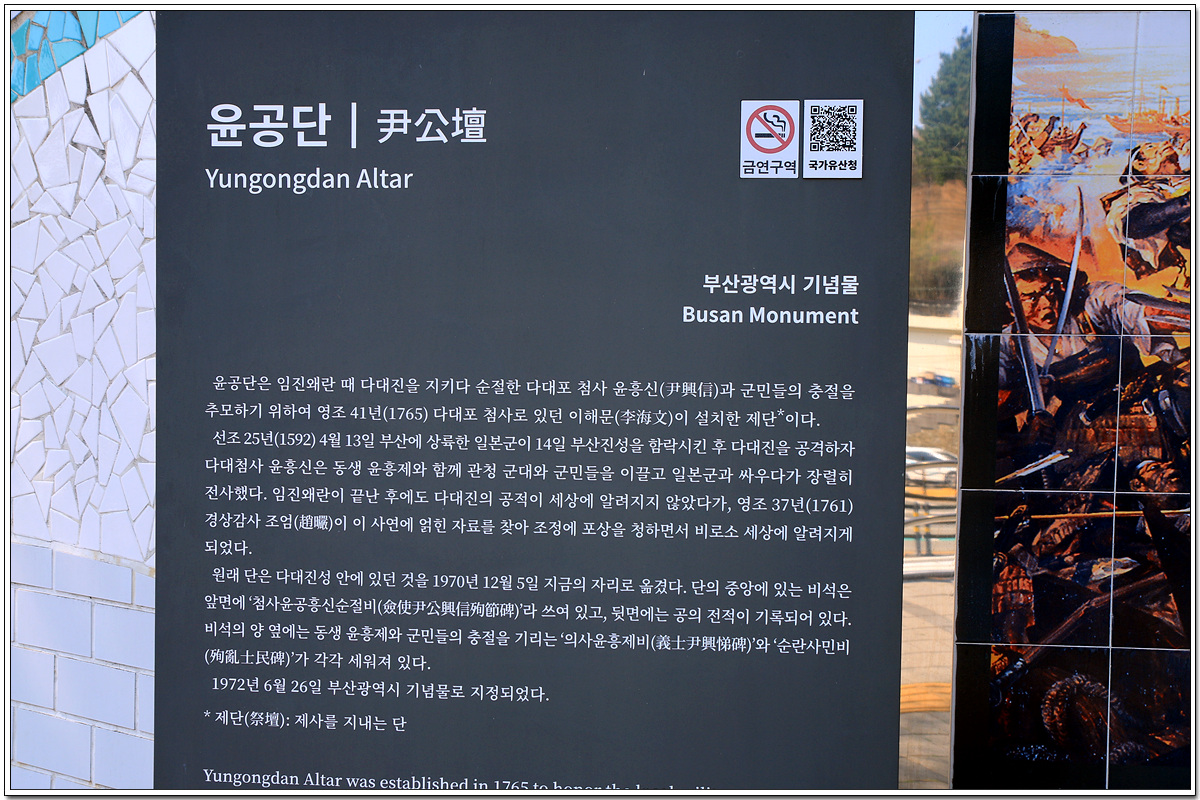

윤공단(尹公壇)은 일본군과 싸우다가 순절한 다대첨사 윤흥신(尹興信)과

함께 일본군에 맞서 싸우다 전사한 군관민의 충절을 추모하기 위해 설치한 제단이다

1592년 4월 14일 부산진성을 함락시킨 일본군은 그 날 바로 동래읍성과 다대진성을 공격하였다

다대진성의 윤흥신은 이날 성을 지켰으나 다음날인 15일에는 항전 끝에 전사했으며

많은 희생을 내고 성은 함락되었다

다대진성 결전도(多大鎭城 決戰圖)

이 그림의 원본은 충렬사 기념관에 걸려 있다

부산진을 공략한 왜군이 군사를 나누어 수륙으로 다대진을 침공하였는데

다대첨사 휸흥신 공은 동생과 휘하 군민을 이끌고 오직 죽음만 있을 뿐이라는 비장한 각오로 역전하여

일진일퇴를 거듭하다가 첫 싸움에 이겼으나 화살이 다하고 칼이 부러져 마침내 관민 모두가 전사하였다

임진전란도(任辰戰亂圖) 중 다대진성(多大鎭城) 확대도

다대포진을 빽빽이 둘러싼 왜적과 동원된 군함들의 모습이 치열한 전투상황과 함께 묘사되어 있다

임진전란도는 1834년 동래부 화원 이시눌(李時訥)이 임진왜란 당시의 전투 장면을 그린 기록화로

원본은 규장각 한국학연구원에 소장되어 있다

계단을 조금 오르자...

이정표가 나오는데 왼쪽에는 당집이 있고, 오른쪽에는 비석군이 안내되어 있다

비석군으로 먼저 가 본다

윤공단 표지석

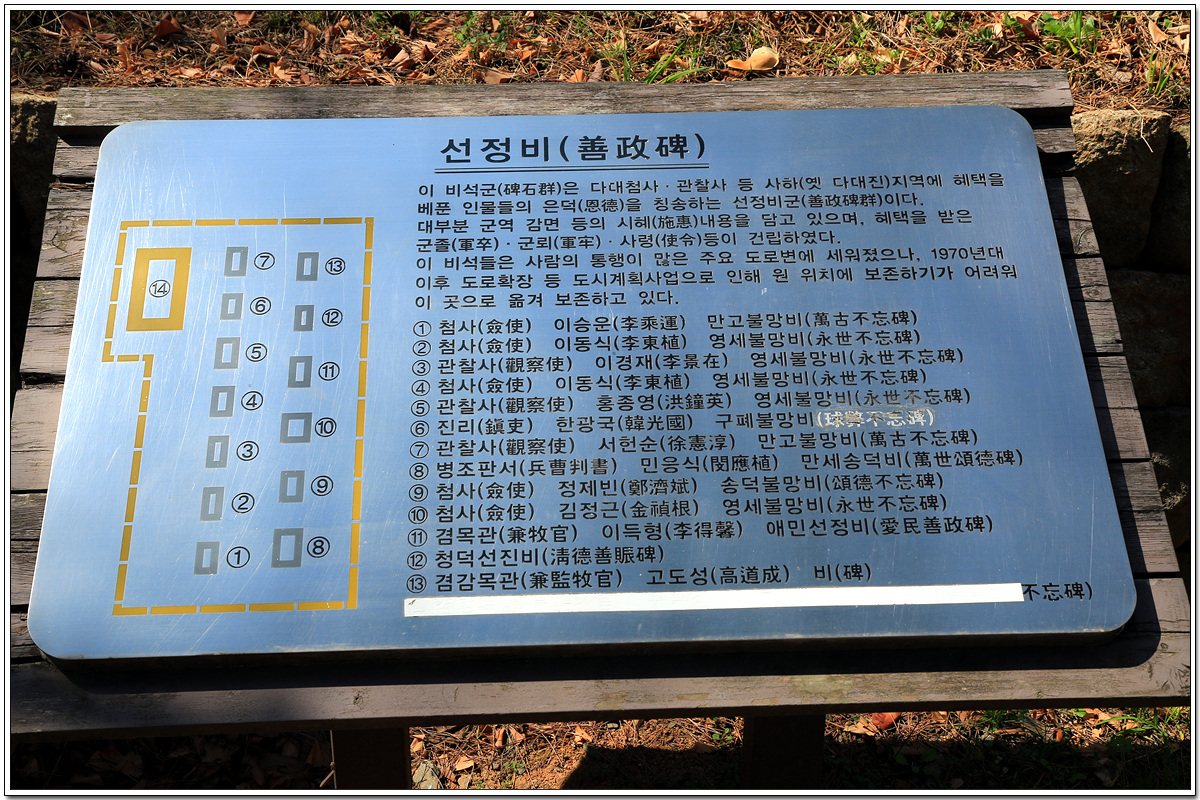

선정비 안내문

이 비석군은 이 지역에 산재하여 있던

다대첨사, 관찰사 등 사하지역(옛 다대진)에 선정을 베푼 인물들의 은덕을 칭송하는 선정비(善政碑)들을

이곳으로 옮겨와 보존하고 있는 것들이다

이 비석은 다른 선정비들과는 달리 특이한 모습을 하고 있다

당집으로 가는 길...

계단을 따라 올라가도 나중에 당집으로 연결이 된다

당집 / 이 당집에 대하여는 별다른 안내가 없다

윤공단(尹公壇)

원래 이 제단은 윤흥신이 순절한 곳인 다대포 첨사영의 성내(城內)였던

지금의 부산시 유아교육진흥원 자리에 있던 것을 1970년 12월 5일 현재의 자리로 옮겼으며

1972년 6월 26일 부산광역시 기념물 제9호로 지정되었다

다대진첨사 윤흥신에 대해서는 오랫동안 그의 사적(事蹟)이 알려지지 않고 있었다

그러다가 1761년 경상감사 조엄이 윤흥신의 사적을 기록한 문헌을 입수하고

송상현 공과 정발 공의 사당에 윤흥신 공이 빠져 있음을 안타까이 여겨

조정에 포상을 청함으로써 그의 사적이 널리 알려지게 되고 윤공단이 건립되었다

1765년 당시 다대첨사로 있던 이해문이 제단을 쌓고, 음력 4월 14일을 제사일로 정하여 제사를 지냈다

신위는 충렬사 본전 (本殿)에 수위(首位) 3신위 중 하나로 동래부사 송상현, 부산진첨사 정발과 함께 모셔져 있다

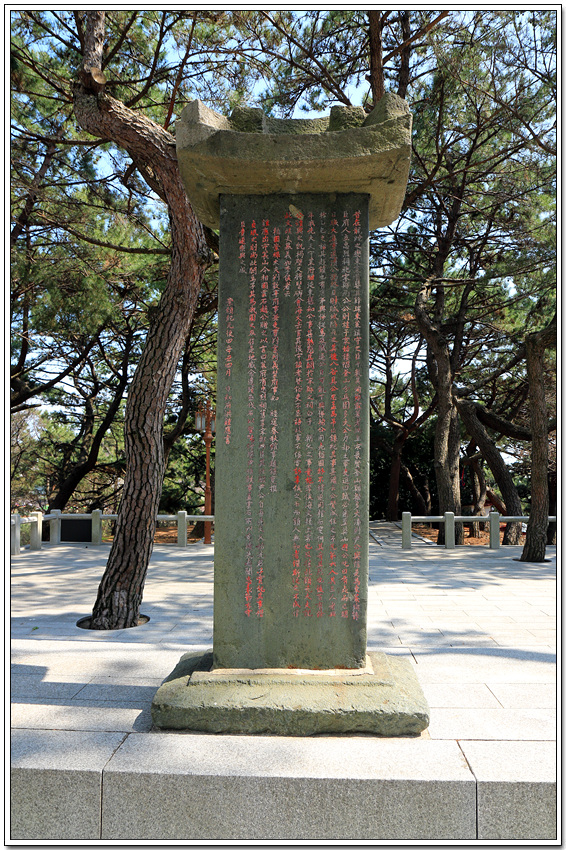

첨사 윤공흥신 순절비(僉使 尹公興信 殉節碑)

뒷면에는 한자 12행으로 된 전적이 기록되어 있다

순절비 왼쪽에는 동생인 의사 윤흥제비(義士 尹興悌碑)가 있고

오른쪽에는 순란사민비(殉亂士民碑)가 있다

윤공단 뒤로 보이는 아미산(峨嵋山)

가파른 언덕 위에 있는 윤공단은

가깝게는 바로 앞에 다대포성과 다대포 객사가 있던 부산시 유아교육진흥원 건물을

멀리는 다대포항과 몰운대를 내려다보고 있다

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

충장공(忠壯公) 정발(鄭撥) 장군 동상

1577년(선조 10) 무과별시(武科別試)에 병과(丙科) 7위로 급제, 선전관이 되고

곧바로 해남현감·거제현령이 되었다

이어 비변사의 낭관이 되었으며, 위원군수·훈련원부정이 되었으며

1592년 절충장군(折衝將軍)의 품계에 올라 부산진첨절제사가 되어 방비에 힘썼다

1592년 4월에 임진왜란이 일어나 부산에 상륙한 왜병을 맞아 분전하였으나

중과부적으로 마침내 성이 함락되고 그도 전사하였다

이 때 첩 애향(愛香)은 자결하였고, 노(奴) 용월(龍月)도 전사하였다

동구 좌천동의 정공단(鄭公壇)에 노비 용월(龍月)과 애첩인 열녀 애향(愛香)의 비가 있는데

열녀 애향의 신위는 동래 충렬사의 의열각에 모셔져 있다

좌찬성에 추증되었으며, 동래의 충렬사(忠烈祠)에 제향되었다

시호는 충장(忠壯)이다

늠름한 기개로 부산 앞바다를 지키고 서 있는 충장공(忠壯公) 정발(鄭撥) 장군

강제동원노동자 상

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

송상현광장은 부산의 남북을 잇는 중앙대로의 부산진구 양정동-삼전교차로 구간에

2014년 6월에 조성되었다

삼전(三田)교차로는 송상현 공의 동상이 있는 송공삼거리에서 부전역 사이에 있는 교차로인데

부전동(釜田洞), 전포동(浦田洞), 범전동(凡田洞)의 경계 지점에 있어서 ‘삼전’이라는 이름이 붙었다

송상현광장의 길이는 700m, 폭 45~78m, 면적은 34,740㎡로 국내 도심광장 가운데 가장 크며

서울 광화문광장(길이 550m, 폭 34m, 면적 18,000㎡)보다 배 가까이 넓다

전체 공간은 송상현 공의 동상이 있는 역사마당, 잔디광장이 있는 다이내믹 부산마당

선큰광장이 들어선 문화마당으로 나뉘어 만들어져 있다

역사마당은 역사 체험 및 기념공간이고, 다이내믹 부산마당은 시민의 활동과 휴식 공간이 되고

문화마당은 공연과 이벤트 공간으로 활용이 된다

메타쉐콰이어 숲길

잔디광장

넓직한 시민활동 공간

송상현광장 옆 전포동 쪽 4차로 맞은편에는 양정 라이온스공원이 있는데

양정 라이온스공원은 옛 군수사령부 자리에 2012년에 들어섰다

충렬공(忠烈公) 송상현(宋象賢) 동상 (1551~1592)

동상은 양정동 송공삼거리의 교통섬에 오래전부터 자리하고 있는데

송공(宋公)삼거리라는 이름도 이 동상에서 비롯되었다

1591년 통정대부(通政大夫)에 오르고 동래부사가 되었고

이듬해 4월 13일 임진왜란이 일어나고, 14일 부산진성을 침범한 왜군이 동래성으로 밀어닥쳤을 때

적군이 남문 밖에 목패(木牌)를 세우고는

“싸우고 싶으면 싸우고, 싸우고 싶지 않으면 길을 빌려라(戰則戰矣 不戰則假道)” 하자

이 때 부사인 송상현이 “싸워 죽기는 쉬우나 길을 빌리기는 어렵다(戰死易 假道難)”고

목패에 글을 써서 항전할 뜻을 천명하였다

그 뒤 적군이 성을 포위하기 시작하고 15일에 전투가 시작되었다

군사를 이끌고 항전했으나 중과부적으로 성이 함락당하자

조복(朝服: 관원이 조정에 나아갈 때 입는 예복)을 덮어 입고 단좌(端坐)한 채 순사하였다

왜장 소 요시토시(宗義智) 등이 송상현의 충렬을 기려 동문 밖에 장사지내주었다 한다

뒤에 이조판서·좌찬성에 추증되었고

부산의 충렬사를 비롯하여 개성의 숭절사(崇節祠)·청주의 신항서원(莘巷書院)

고부의 정충사(旌忠祠)·청원의 충렬묘(忠烈廟) 등에 제향되었으며

시호는 충렬(忠烈)이다

동래 충렬사 본전(本殿)에 수위(首位) 3신위 중 하나로

부산진첨사 정발, 다대진첨사 윤흥신과 함께 모셔져 있다

송상현 공의 동상은 모너머 고개 언덕바지에 우뚝허니 자리하고 있다

모너머 고개는 지금은 고개라 느낄 수 없을 정도의 평지가 되었지만

옛날에는 넘기 힘든 '못 넘는 고개'라고 해서 붙여진 이름이었고

모너머 고개는 동래부사가 왜관으로 행차할 때 넘던 곳이었다

조선시대 당시 중심지인 동래부와 그 외 부산지역을 구분하고 이어주는 경계선이기도 했다

또 임진왜란 때에는 왜군이 동래부사 송상현이 있는 동래읍성을 침략하던 길이었다

죽을지언정 길을 비켜주지 못하겠노라(戰死易 假道難)

중과부적의 왜적에 맞서 장렬하게 산화한 송상현 부사의 뜻을 기리고자

후대에 교훈을 남기고자 이곳에 공의 동상을 세운 것이다

'여행사진 > 여행사진(기타)' 카테고리의 다른 글

| 온천장 전차거리 : 2025. 4. 7. (0) | 2025.04.10 |

|---|---|

| 김해 대성동고분군, 구산동고분군 : 2025. 4. 3. (1) | 2025.04.04 |

| 부산 충렬사, 전등사 : 2025. 3. 29. (3) | 2025.03.29 |

| 동래 사직단, 사직동 석사 주산당 : 2025. 3. 22. (0) | 2025.03.22 |

| 우장춘 기념관 : 2025. 3. 21 (0) | 2025.03.21 |